Capita che siano stampati dei libri mirabili, e che pochi se ne accorgano. Devo la conoscenza e la lettura del testo di James G. Frazer La crocifissione di Cristo, seguito da La crocifissione di Aman di Edgar Wind (Quodlibet, Macerata 2007) alla gentilezza del curatore Andrea Damascelli, che mi ha donato una copia del libro. In verità, i testi di Frazer e di Wind sono datati, ma al loro interno è possibile scoprire cose ancora molto interessanti, e anche degli spunti ancora utili all’avanzamento della conoscenza religiosa e antropologica.

Capita che siano stampati dei libri mirabili, e che pochi se ne accorgano. Devo la conoscenza e la lettura del testo di James G. Frazer La crocifissione di Cristo, seguito da La crocifissione di Aman di Edgar Wind (Quodlibet, Macerata 2007) alla gentilezza del curatore Andrea Damascelli, che mi ha donato una copia del libro. In verità, i testi di Frazer e di Wind sono datati, ma al loro interno è possibile scoprire cose ancora molto interessanti, e anche degli spunti ancora utili all’avanzamento della conoscenza religiosa e antropologica.

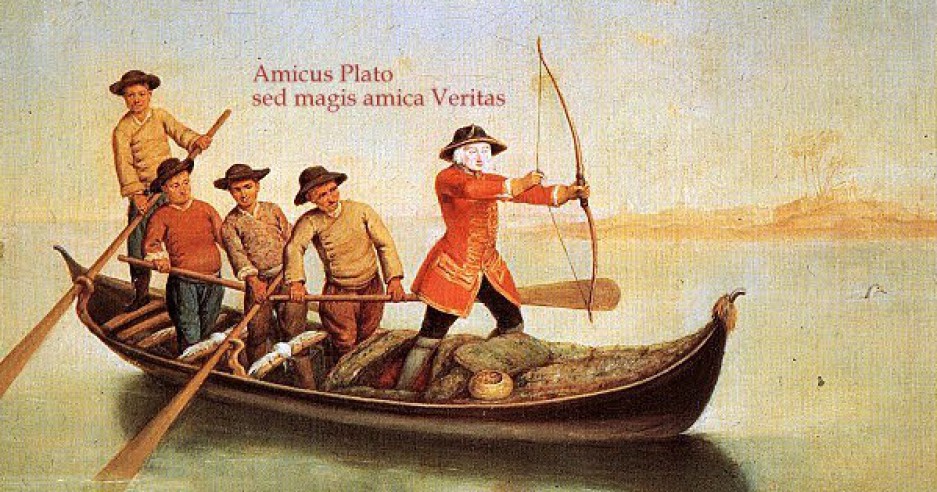

Tuttavia, ciò che rende il libro imperdibile ai miei occhi è il saggio splendido di Damascelli che occupa tutta la seconda metà (su 254 pagine complessive, a partire dalla 129). Modestamente intitolato Purim e Passione. Note in margine ai testi di Frazer e Wind, è un’indagine appassionata e rigorosissima, che mostra quanto l’immaginario occidentale, e la storia ahimé anche sanguinosa dell’Occidente, sia debitore delle due grandi tradizioni bibliche e delle usanze rituali che nei secoli si sono formate. La festa ebraica di Purim è legata al Libro di Ester, e nel Libro di Ester si narra una storia di persecuzione, e di una persecuzione in cui i ruoli si scambiano: Aman, l’arcipersecutore della schiatta di Amalek, viene infine appeso e “crocifisso”. Damascelli con finezza e metodo critico esemplare segue le intersezioni tra la tradizione ebraica che si sviluppa intorno ad Ester ed Aman e quella cristiana corrispondente, trovando un cardine nella Lettera ai Galati 3, 13, e illuminando infine anche momenti tragici a noi vicini come la storia dell’antisemitimo nazista. Il saggio si conclude con uno sguardo sul presente israeliano, che mi sembra bello qui riportare.

Nel corso degli anni ottanta del Novecento, a Hebron – che nel 1929 era stata teatro di un massacro in cui avevano trovato la morte una settantina di ebrei -, la festa di Purim è stata occasione di provocazioni dei coloni nei confronti degli arabi, e il giorno di Purim del 1994 (25 febbraio), un colono di origine americana, Baruch Goldstein, aprìil fuoco sui musulmani in preghiera alla tomba dei Patriarchi uccidendone ventinove, prima di essere ucciso a sua volta. Qualche settimana prima, il presidente dello Stato di Israele Ezer Weizman – che avrebbe parlato del massacro di Hebron come della «cosa più terribile nella storia del sionismo» – aveva visitato Kyriat Arba, la colonia ebraica presso Hebron, dove era stato accolto con insulti da militanti di estrema destra. Fra i dimostranti c’era Baruch Goldstein il quale si era messo sul petto una stella gialla e all’indirizzo di Weizman urlava «Nazista! ». La sua foto era stata pubblicata sui giornali. Da un po’ di tempo, si sarebbe appreso in seguito, Goldstein aveva preso l’abitudine di visitare due volte al mese la prigione di Ayalon, dove arringava i prigionieri dicendo loro che bisognava espellere e addirittura sterminare gli arabi «perché sono degli amaleciti». Riflettendo sul fatto che la notte prima del massacro Goldstein aveva letto la megillà di Purim, il rotolo di Ester, Michael Walzer ha osservato che molti ebrei credono che il Libro di Ester si concluda con l’impiccagione di Aman: il permesso, accordato agli ebrei persiani, di vendicarsi dei nemici non fa parte della storia di Purim come viene raccontata. «Ma io sospetto – ha scritto Walzer – che esso costituisse la parte cruciale della vicenda per Baruch Goldstein, che vi trovò conferma al suo zelo religioso. Quando i suoi sostenitori proclamano che il giudaismo è una religione di vendetta, non sono matti o non solo matti: vi sono testi che sostengono il loro modo di vedere»`.

Così Walzer. A giustificazione del gesto del loro beniamino, i sostenitori di Goldstein hanno addotto, oltre al capitolo 9 di Ester, il comandamento di cancellare «la memoria di Amalek sotto al cielo». Ma – ha fatto notare il rabbino Michael Lerner, fondatore e direttore della rivista «Tikkun» – il passo biblico in realtà «non ordina la cancellazione di Amalek ma solo quella della memoria di Amalek. E dove vive quella memoria? Precisamente nella nostra tendenza a fare agli altri ciò che fu fatto a noi». (pp. 252 – 254)

Gli ebrei volevano uccidere Gesù, ma non potevano, Pilato poteva condannarlo a morte, ma non voleva, Erode tratto Gesù come fosse il protagonista di un carnevale ebraico (Purim), i soldati romani come se fosse il protagonista di un carnevale romano (Saturnali). Barabba più che un nome proprio, che probabilmente era Gesù, potrebbe essere un titolo relativo ad una funzione ed in ogni caso coincideva con l’imputazione relativa a Gesù: essersi proclamato Figlio del Padre. Per questo Michelangelo quando dipinse il Giudizio Universale per Gesù giudice riprese la figura di Aman (protagonista del carnevale ebraico) dipinta precedentemente nella volta della Cappella Sistina? Cfr. Ebook (amazon) di Ravecca Massimo. Tre uomini un volto: Gesù, Leonardo e Michelangelo. Grazie.