di Eros Barone

Apprendere la notizia della sua scomparsa e sentirmi mancare il terreno sotto i piedi è stato tutt’uno. Il vuoto lancinante che Edoardo Sanguineti ci lascia è però un pieno straordinario di umanità e di cultura, perché, ora che è tornato a quel nulla con la ‘n’ minuscola che egli amava evocare nelle sue poesie e nelle sue prose, è possibile comprendere che ricostruire la sua carriera di poeta e intellettuale militante significa ricostruire non solo la cultura letteraria, ma anche la cultura politica della seconda metà del Novecento.

Sanguineti è stato nel 1963 uno dei fondatori, assieme ad Umberto Eco, Angelo Guglielmi e Nanni Balestrini, del “Gruppo ’63”, la neoavanguardia italiana, il cui scopo era quello di svolgere un’azione eversiva sul piano formale e linguistico. Al centro della contestazione promossa dalla neoavanguardia vi era il linguaggio della quotidianità e della merce, ma anche la nozione stessa di letteratura, così come risulta dal saggio critico su “Ideologia e linguaggio”, che Sanguineti pubblicò nel 1965. In tale saggio l’autore analizzava il rapporto tra l’arte e la merce in questi termini: «L’etimologia strutturale dell’avanguardia è stata perfettamente additata da Walter Benjamin sul mercato letterario: la prostituzione ineluttabile del poeta, in relazione al mercato come istanza oggettiva. Tale prostituzione illustra chiaramente il doppio movimento interno all’avanguardia. Questa esprime, infatti, l’aspirazione eroica e patetica a un prodotto artistico incontaminato, che possa sfuggire al gioco immediato della domanda e dell’offerta».

Il testo poetico in cui il poeta genovese esemplifica, invece, il programma “cinico-ironico” della “letteratura della crudeltà” (definizione che egli mutua dal teatro di Antonin Artaud) è “Laborintus” (1954): un’opera che, attraverso la destrutturazione dei significati e del senso, racconta il faticoso lavoro (‘labor’) e il tortuoso viaggio (labirinto) che, avendo come guide Marx, Freud e Jung, scandisce la discesa negl’ìnferi dell’alienazione moderna.

Così, il poeta politico che stronca impietosamente il lirismo come forma di conciliazione con la realtà borghese-capitalistica, l’intellettuale marxista che, educato alla scuola del pensiero gramsciano, cresciuto a quella del pensiero di Lukács e rivestito dal manto di una secca razionalità togliattiana, spiega “come si diventa materialisti storici”, andrà svolgendo quel programma “cinico-ironico” attraverso meditazioni intorno alla morte, all’annullamento e alla distruzione del corpo, come nella bellissima poesia composta in occasione della morte di Italo Calvino.

Sanguineti, riferendosi, ancora una volta ironicamente, all’epoca di Seconda Restaurazione che stiamo vivendo, amava definirsi come “l’ultimo marxista”. Nel 1985 scrisse un lungo poemetto in ottave, intitolato “Novissimum testamentum”, ove si leggono questi versi: «non dico avere pena, compassione, / pietà, cordoglio, commiserazione, / misericordia con compatimento, / con condoglianza, con rincrescimento: / non dico aver tormento, corruccio / tristezza, angoscia, lutto, pianto, cruccio: / ma goduria e tripudio, in buona fede, / perché solo chi muore si rivede».

In effetti, se è vero che “solo chi muore si rivede”, non è difficile prevedere che faremo i conti ancora per lungo tempo con una figura centrale e imprescindibile della poesia, della cultura e del marxismo italiano del secondo Novecento come quella di Edoardo Sanguineti.

Notevole che anche sul Manifesto l’unico modo per ricordare un poeta definito grande in quanto teorico dell’avanguardia “il cui scopo era quello di svolgere un’azione eversiva sul piano formale e linguistico” sia una modesta poesia in ottava rima…

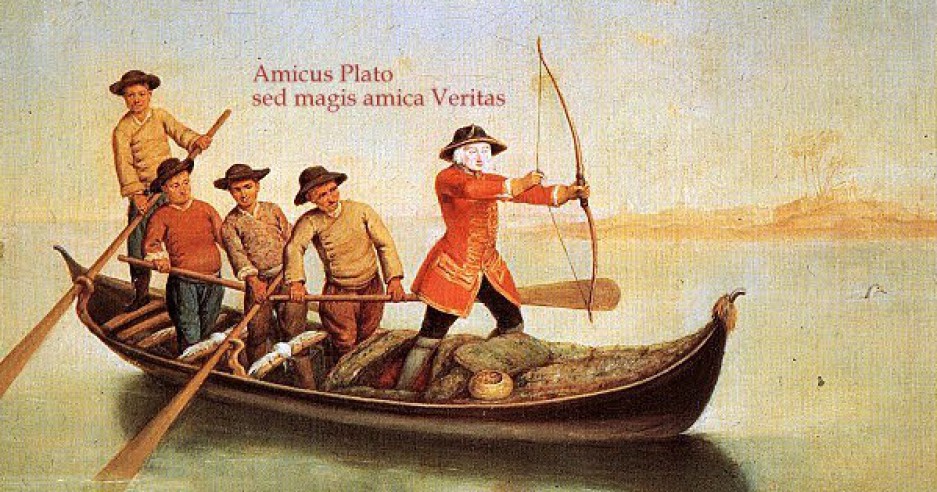

Edoardo Sanguineti è stato grande in quanto poeta e, insieme, in quanto teorico dell’avanguardia. Essere un grande poeta del ventesimo secolo significa ‘praticare’ la poesia in un’epoca i cui tratti salienti sono determinati dalla disgregazione della ‘forma’, dalla simbiosi tra retorica buonista e reale cinismo come senso comune di massa, in una parola dalla fenomenologia e dall’ontologia che produce il “mondo stregato e capovolto” delle merci. Pertanto, chi non comprende il ‘senso’ dell’epoca in cui viviamo e le conseguenze che tale ‘senso’ genera nella sfera della letteratura e della poesia è bene che si trasferisca in Arcadia (o vi rimanga).

Senza dimenticare, però, che “Et in Arcadia ego”…

A parte l’attacco personale (“chi non comprende il ‘senso’ dell’epoca in cui viviamo”) non vedo la replica alla mia osservazione. Magari con un esempio di quel “‘praticare’ la poesia in un’epoca ecc.” che per Eros Barone avrebbe fatto di S. un grande poeta, e comunque con spiegherebbe come mai sul Manifesto pubblicano i versi in ottave, che Barone ha ripreso.

scusate ma non resisto.

i migliori adepti del “programma “cinico-ironico”” sono sicuramente un paio di imprenditori aquilani.

Condividono lo stesso nobile padrone.

s.

Alla base di una situazione comica vi è, in genere, l’effetto generato dall’azione congiunta della fallacia detta ‘ignoratio elenchi’ e della fallacia detta anfibolia. Ed è certo un situazione comica quella di un novello Calandrino che, alla affermazione: “Questa birra è divina!”, risponda: “No, è un prodotto umano e industriale”.

Del resto, è vero che, se era meglio, per non fare la figura del ‘deceptor deceptus’, che l’anonimo si fosse sforzato di distinguere tra il programma “cinico-ironico” perseguito in campo letterario da Edoardo Sanguineti e il programma “cinico-ironico” (ammesso che si possa definire così) perseguito dagli imprenditori aquilani nel campo della ricostruzione successiva al terremoto, è altrettanto vero che, con le sue argute considerazioni, ci avrebbe tolto il piacere di una bella risata.

Ohibò. Non avrei mai osato sperare in una risposta, questa si arguta, del Dotto Barone e men che meno di suscitare la Sua ilarità: visto che il riso fa buon sangue me ne compiaccio.

E si, sono ignorante. Non so se prevale l'”ignorazio elenchi” o quella anfibolica ma indubbiamente sono ignorante.

Però alle scuole medie mi hanno fatto studiare il Manzoni: da allora non posso fare a meno di percepire chi si rivolge ad un Renzo o a un Calandrino qualsiasi usando il “latinorum” come una macchietta vivente. Voglio dire che anch’io, nel leggere, avrei potuto abbozzare un sorriso, ma non mi viene (triste condizione la mia).

Vede, la birra “umana e industriale” può dare delle sensazioni “divine” salvo poi ritrovarsi in una condizione molto spiacevole:questo si sa, basta l’esperienza ad insegnarcelo.

Le risparmio e le lascio immaginare quale sia la mia considerazione per chi incita ad assumere birra. La stessa che ho per chi incita al cinismo a all’odio.

Cordialità.

s.