Non ho mai amato i libri fotografici, con rare eccezioni. Ma questo di Monika Bulaj e Marco Rumiz non è un libro fotografico: è un libro con molte fotografie, che integrano perfettamente il testo. Gerusalemme perduta (Frassinelli, 2005) è il racconto di un itinerario in ciò che resta del Cristianesimo d’Oriente: da Bari a Gerusalemme, passando per i Balcani, la Turchia, la Siria. Con moltissimi incontri, con un paesaggio di migliaia di chiese trasformate in moschee, segnato dalla sparizione di milioni di cristiani (una sparizione accaduta prevalentemente nel Novecento, e soprattutto in Turchia).

Ed è forse questo l’elemento più inquietante di questo libro: la Turchia, la filo-occidentale Turchia, che vuole entrare in Europa, la Turchia che all’inizio del secolo scorso ha vissuto le spettacolari e violente riforme modernizzatrici e laiciste di Atatürk, questa Turchia da sempre nella NATO, proprio questa nazione—che continua a negare che sul suo territorio sia esistito uno sterminio di massa degli Armeni—è il luogo della più gigantesca epurazione di cristiani avvenuta di recente in un paese musulmano. Muniz e Bulaj hanno modo di sperimentare come oggi nella filo-occidentale Turchia essere cristiani sia quasi impossibile. Mentre nello stato canaglia che è la Siria esistono comunità cristiane molto numerose e fiorenti (soprattutto in Aleppo e Damasco). Ciò che quasi nessuno sa è che la classe dirigente siriana è formata da Alawiti, appartiene cioè ad una minoranza islamica molto più aperta verso il Cristianesimo di quanto siano i Sunniti. Qui si colgono contraddizioni paurose, e si comprende anche come l’intervento militare occidentale in Iraq abbia aumentato a dismisura la difficoltà dell’essere cristiani nel Vicino Oriente. Certo, Muniz non è un teologo né uno storico delle religioni, e forse a volte non usa i termini nel modo più rigoroso: per esempio, il concetto di quel Sacro di cui va alla ricerca non mi sembra definito se non in modo vago. Si potrebbe dire che per l’autore del testo esso costituisca una dimensione soprannaturale sostanzialmente simile in tutte le religioni e fedi, così che in fondo tra paganesimo e monoteismo non sussistono differenze essenziali. Come nel passo seguente a pag. 58:

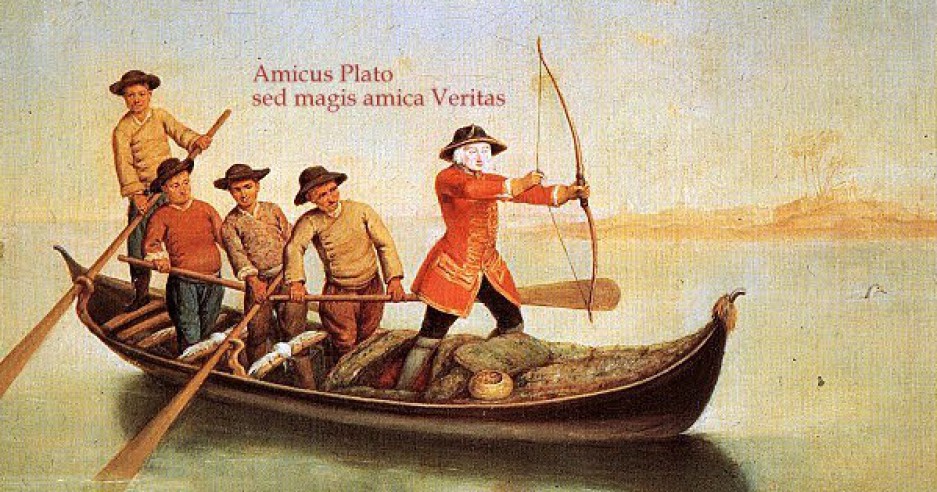

Mondi arcaici, indomabili. Alla mensa della facoltà di teologia di Sarajevo, i frati tenevano trecce d’aglio sul tavolo, ne mangiavano a chili contro i vermi e il malocchio. Fino a pochi anni fa, usavano circondare i cimiteri di una striscia di pelle di agnello, lunghissima, tagliata a spirale, per segnare il territorio con un gesto pagano millenario. Erano così briganteschi che anni fa un visitatore apostolico fu inviato da Roma a calmare i loro bollenti spiriti. Ma la ciurma facinorosa lo sequestrò e lo riportò nottetempo al confine della Croazia, con le armi in pugno.

La costa ripida piena di ulivi si avvicina, ha il colore del platino, la luna la inonda di una luce liquida. È l’ora degli dei, il mare è una baia della tranquillità. Ripenso a una notte di un anno fa, a fine settembre, passata in una chiesa abbandonata di Zacinto. Aghios Andreas si chiamava, stava su un faraglione a picco sullo Jonio, isolata in mezzo a cespugli impenetrabili di corbezzolo e ginestra. Il tetto era sfondato, ma per un attimo l’ultimo sole entrò dalla porta fin dentro l’iconostasi, e rianimò i santi semicancellati dal sole e dalla pioggia. Fu per quel momento magico che decisi di dormire lassù.

Fu una notte rivelatrice. Quando si svegliarono i grilli, la foresta disse storie più antiche di Cristo. Parlò la montagna. Parlarono le alture i cui nomi di santi—sant’Elia, santa Maria o san Dionisio—nascondevano a malapena divinità più antiche degli dei olimpi. Dietro a Elia c’era Elios, il sole; dietro a Maria, la grande Dea Madre del Mediterraneo. Parlarono le piccole cappelle votive con le icone e i lumini a olio messe a guardia delle strade e degli incroci, con le loro finestrelle, lo stoppino galleggiante e i fiammiferi. Parlò la Grecia del Fauno, di Dionisio e di Demetra.

Dalla Bosnia alla Grecia, da Sarajevo a Maratona, la linea delle battaglie registrava affollamenti record di divinità. Perché questa coabitazione di sangue e sacro? Erano le religioni a produrre lo scontro? Erano gli dei che, confrontandosi, generavano guerre? Avevano ragione i teorici del conflitto di civiltà? E se invece—mi suggerivano quelle alture selvagge costellate di santuari— fosse tutto il contrario? Se fossero le guerre a generare oscuramente il sacro? Se fossero le genti di quelle isole e di quelle montagne, sapendo di trovarsi su una linea di scontro millenario, a disseminare il territorio di dei (o di santi) come esorcismo contro un destino troppo grande per loro?

L’ultimo paragrafo, in ogni caso, è pieno di verità. La violenza infatti genera oscuramente il sacro, finché una luce superiore non ne rivela i meccanismi tremendi. Perciò non c’è né guerra né pace senza religione, perché senza religione non c’è, semplicemente, l’umano.

e senza l’umano non c’e’

la religione……………….

Infatti: la religione e l’umano sono strettamente e originariamente intrecciati.